近日,我校地理測繪與城鄉規劃學院環境演變研究團隊以唯一通訊作者單位和第一作者單位在國際頂級期刊《Science Advances》上發表了一項突破性研究成果,系統揭示了黃河下游凌汛洪水在過去160年中的時空演變規律及其對全球變暖的響應機制。這一研究不僅為寒區河流洪水管理提供了全新的理論框架,還為相關政策制定和防災減災工作提供了重要科學依據。

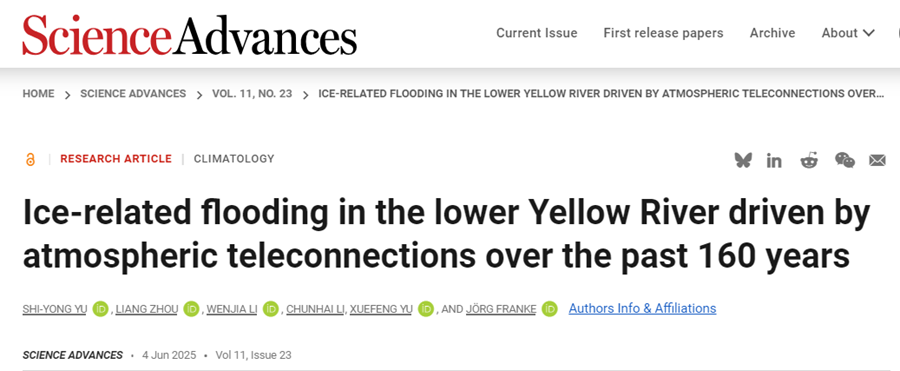

研究團隊通過對160年間的歷史文獻檔案進行系統整理,并結合氣象重建數據與CMIP6氣候模擬數據,構建了一個基于最大熵模型和蒙特卡洛模擬的冰凌洪水概率評估體系。研究發現,黃河凌汛洪水的發生頻率在過去百年間呈持續下降趨勢,而洪水高發區域正逐步向河口地區遷移。這一空間格局的變化與全球變暖背景下上下游溫度梯度的減弱密切相關。研究進一步指出,北極濤動(AO)、西伯利亞高壓(SH)以及烏拉爾阻塞(UB)等典型大氣遙相關型對黃河凌汛洪水的發生具有顯著調控作用。氣候模型預測顯示,在不同溫室氣體排放情景下,無論是溫控情景(SSP1-2.6)、中性路徑(SSP2-4.5),還是高排放情景(SSP5-8.5),至21世紀末,黃河下游凌汛洪水的整體發生頻率將進一步下降。然而,下游地區尤其是靠近河口的區域,其洪水暴露風險將顯著上升,這可能對當地生態環境和經濟社會發展帶來新的挑戰。

該研究在全球范圍內首次實現了對冰凌洪水百年演變過程的定量重建與未來預估,并創新性地提出了適用于寒區河流的氣候驅動型洪水風險評估框架。這一成果不僅深化了我們對氣候變化背景下復合型洪水機制的理解,還為黃河流域乃至全球寒區河流的水資源管理與防災減災工作提供了關鍵參考。

作為環境演變領域的重大突破,這項研究展示了跨學科方法在解決復雜環境問題中的巨大潛力。這是該團隊在黃河洪水災害領域取得的又一項標志性成果,彰顯了我校在應對全球氣候變化和推動黃河流域高質量發展方面的科研實力與責任擔當。

▲文章的核心圖

▲文章所在該期的期刊封面

▲文章首頁

(一審:耿艷,二審:吳向裕,三審:殷子鈺)